それはお弁当の配達から始まった

長い昭和が終わりを告げて迎えた平成3年(1992年:今から33年前)、片瀬山にボランティアによる高齢者向けの給食(お弁当調理と配達)が誕生しました。介護保険による各種サービスが始まる10年ほど前の事です。20年余りの活動の後、平成24年(2012年)3月に使命を終えて終幕を迎えました。今回はその誕生から終幕まで、それを支えた皆さんのインタビューを元にその活動をたどります。

今回お話を伺ったのは、こちらの三人の方々です。

「この活動の事を記録に残しておきたい」 という思いがおありになって、インタビューに応じて頂きました。

以下質問者Q、三人の方のお答えAという形で表記いたします。

ーーーーーーーーーーーーーーー

最初はお弁当の配達から

Q:誕生のきっかけはどのようなものだったのですか?

A:藤沢市が高齢者向け給食事業をおこなうので配達作業を手伝ってほしいという話が藤沢市社会福祉協議会とつながりのあるWさんからあった事がきっかけです。

Q:最初は配達だけだったのですか?

A:ええ、そうです。平日のお昼ごはん用のお弁当(ほほえみ弁当)が毎回市民の家に届くので、片瀬山・目白山地区に配るために協力してくれるボランティアを集めて、高齢者(主に独居)の方にお届けする活動を始めました。毎日利用する方もいれば週1,2回の方もいました。希望する方が増えて、最終的には多い日には4~50人にお届けするようになりました。ローテ―ションを決めて手分けして主に車で配達するようになりました。建前上、車はダメだったのですが、人手で配達するのは不可能だったのです。もう時効ですね。

「茶色いものばっかり!」

配っているお弁当を見た時、皆で話したわけです。「揚げ物が多くてお弁当が茶色いのよ。量も多くて食べきれないわ。」今でいうがっつり系弁当で、高齢者向けとはとても言えないと思ったのです。「もっときれいにならないかしら・・」

「自分たちで作って配ろう!」で弁当作りに挑戦

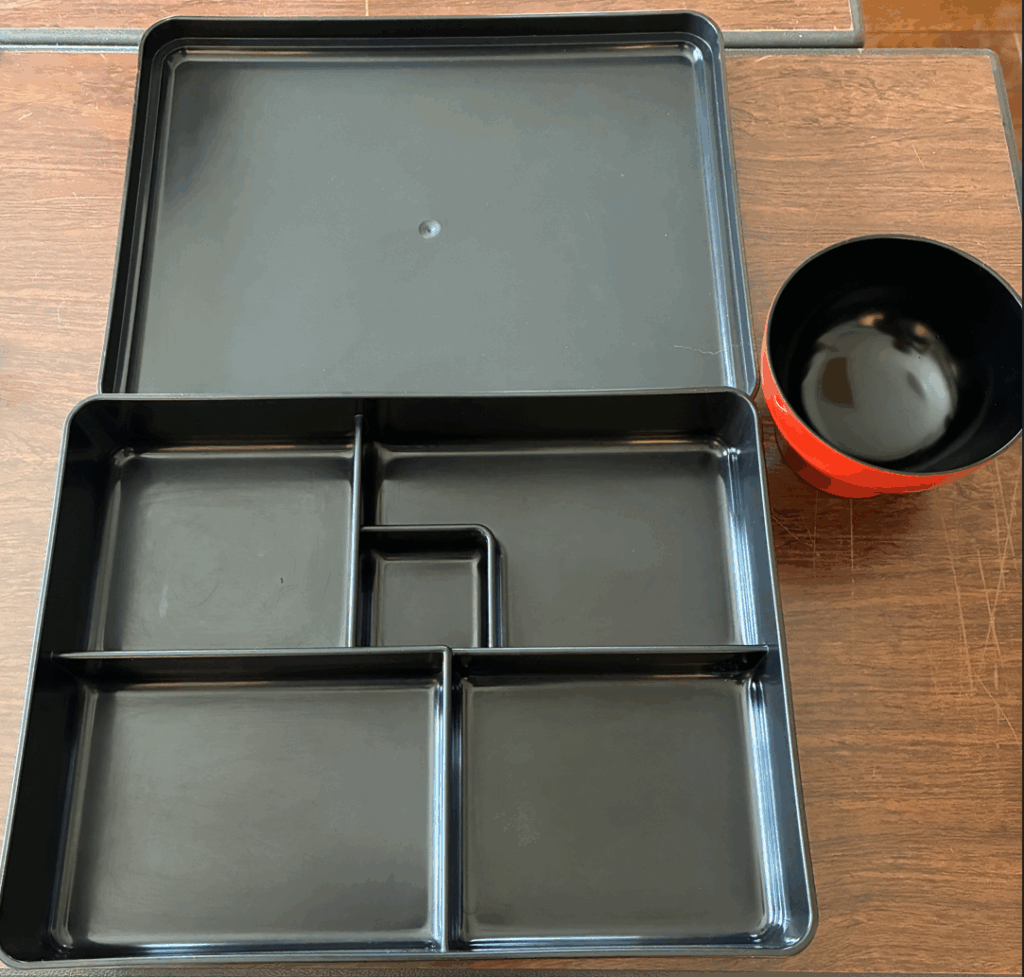

それで市の給食の配達はお昼にやりつつ、月2回夜用の食事として、高齢者もおいしく食べられるお弁当を配ろうということになりました。名前は「お楽しみ弁当」です。

40~50歳代の主婦メンバーが多かったのですが、ちょうど子どもに手がかからなくなってきて、社会貢献をしようと思う頃だったのです。配達は若い女性や男性にも協力して頂きました。汁物もあって重いので、我々には難しかったのです。お料理の先生もいれば、人とのやり取りが得意とか、それぞれ調理や交渉や配達や洗い物に至るまで皆でうまく分業する事ができました。得意な事を持ち寄って、お互い補い合っていたのだと思います。

好評で夜だけのかたも・・

Q:とてもおいしそうなお弁当ですが、評判はどうでした?

A:お昼に配達していた方はほとんど申し込んでいただき、さらに夜だけという方も加わって、一時は60名以上の方に夕食をお届けしました。

Q:それは本当にすごいです。お昼の配達も続けておられたんですよね?

A:はい。お昼の藤沢市のほほえみ弁当の配達も継続していました。市のほうでも一般用のお弁当を配るのは評判が悪いということになり、その後「しおさい荘」や「鵠生園」等高齢者施設で作るようになって、改善されました。

Q:そうした問題を早くに指摘して、市に先んじて高齢者に寄り添ったお弁当を実際に提供したということ、さらにその後20年続けるというのは素晴らしい事だと思いますし、本当に大変だったと思います。

次回はもう少しその舞台裏をお聞きします。

編集部より蛇足の補足説明

〇当時こうした取組は「老人給食」と言われていました。西欧諸国で広く行われていた在宅高齢者向けサービスとしての給食配達事業を日本でも導入しようという活動が各所で始まっていました。在宅の老人は家族が面倒を見るべきという風潮がまだ強かった時代に「ままならない食生活を送る高齢者に対して、家族以外の人が食事の提供を行ったという点に特徴があった」と当時の福祉専門家の言葉が残っています*1。この10年後、介護保険制度によって、「介護は社会で支えあう」が本格化します。

〇藤沢市でも世の流れに沿って、上記にあるように業者への委託による給食事業を始めたのですが、指摘のような問題がありました。後に「安全性第一で揚げ物が増え、口に合わないものになりがちだったので、平成5年から特養ホームへの委託に変えました」と市議会の答弁議事録にあります。片瀬山の活動はそれに先行していました。*2,*3

〇こうした「老人給食を地域でボランティアが作る」という活動は、その後2012年に始まり2020年に全国5086か所に増えた「子ども食堂」につながったという評価があります*4。

確かに、ご近所で「食べる事の不自由を感じる人々」がいる時に、それを傍観できない人たちが動く、そして単に食べる事だけでなく、見守りや居場所の場という形でより深いつながりを目的にしている、という点でとても共通するものを感じます。

【参考資料】

*1 森幹朗・人見和子編著『老人給食サービス』日本生命済生会社会事業局1976

(国会図書館デジタルコレクションで読めます)

*2 藤沢市議会議事録 平成10年12月決算委員会での答弁 「老人給食」で検索

*3 藤沢市の委託を受けた給食はその後も鵠生園が担当(特養施設を運営→こちら) 市の施策としての老人給食は平成30年(2018年)に終了

*4 市民参加型食事サービスの生成期における 予備的考察ー1970-1980 年代を中心にー

七星 純子 千葉大学 2021