タイワンリスの日本での歴史は90年以上、片瀬山で初確認は1980年代初頭

最初は伊豆大島

今回は話題の対象であるタイワンリスたちのご先祖の話です。

今から90年以上前、昭和8年(1933年)今の東海汽船の前身にあたる東京湾汽船という会社は、「伊豆大島を帝都の別荘にしよう」という壮大なキャッチフレーズの元、流線形の新造船「橘丸」の就航を皮切りに伊豆大島の観光開発に乗り出しました。その手始めに伊豆大島の観光資源として三原山に加えてもう一つの観光の目玉にしようとして掲げたのが、大島の北東部、泉津地区に作った「動物公園」でした。

観光客が自然の中でふれ合えるようにしようと、サルやシカを島外から運んできたのですが、日本領だった台湾からは二十数匹のタイワンリスを連れて来ました。

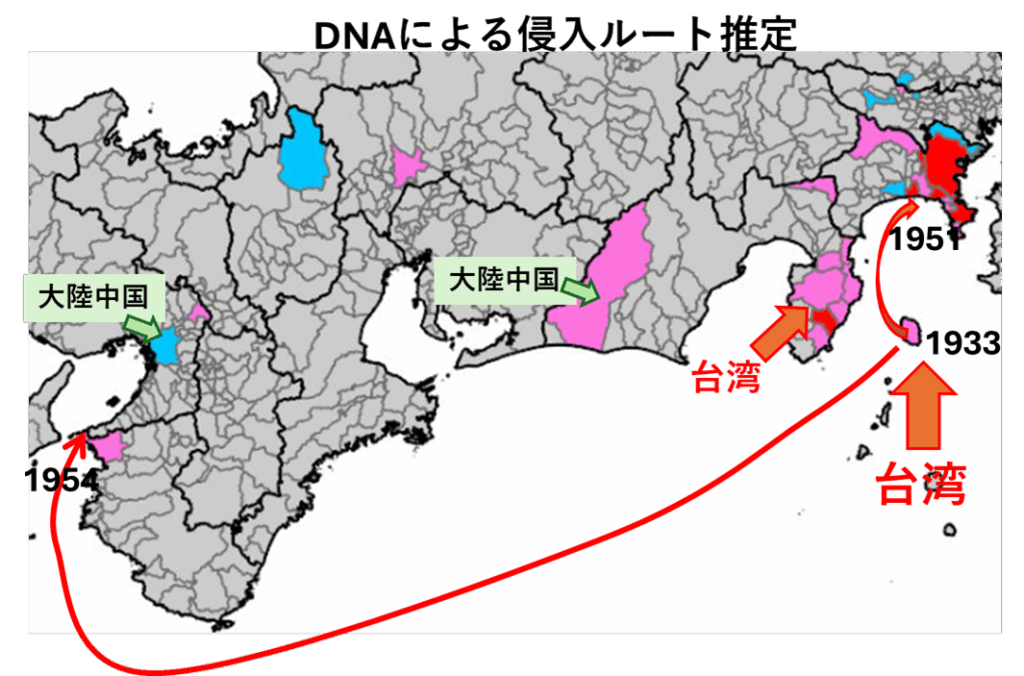

彼らはその繁殖力でたちまち増えたのですが、台風でコンクリートの囲いが壊れて、外に逃げ出してしまいました。それから二十年近く後の昭和26~7年には2万匹以上になりました。リスは、油を取るために栽培されていた大島名産のツバキの実が大好物で、さらにその幹をかじったりしたため、退治作戦が開始されました。毒団子作戦や猟銃で撃つ等したのですが、一番効き目があったのは1匹200円の懸賞金作戦でした。それでも効果は限定的だったのですが、天敵のタカやカラスが増えて子リスを襲うようになり、バランスが取れるようになって一段落しました。この後日本各地にタイワンリスが出現するのですが、そのかなりの部分が伊豆大島のタイワンリスの子孫と言われています。ちなみにこの動物公園は昭和13年に東京市に寄付され、今は東京都立大島公園動物園として現在に至っています。

三浦・湘南地方・横浜市にいるのは伊豆大島経由で江の島に来て戦後逃げ出したリスの子孫

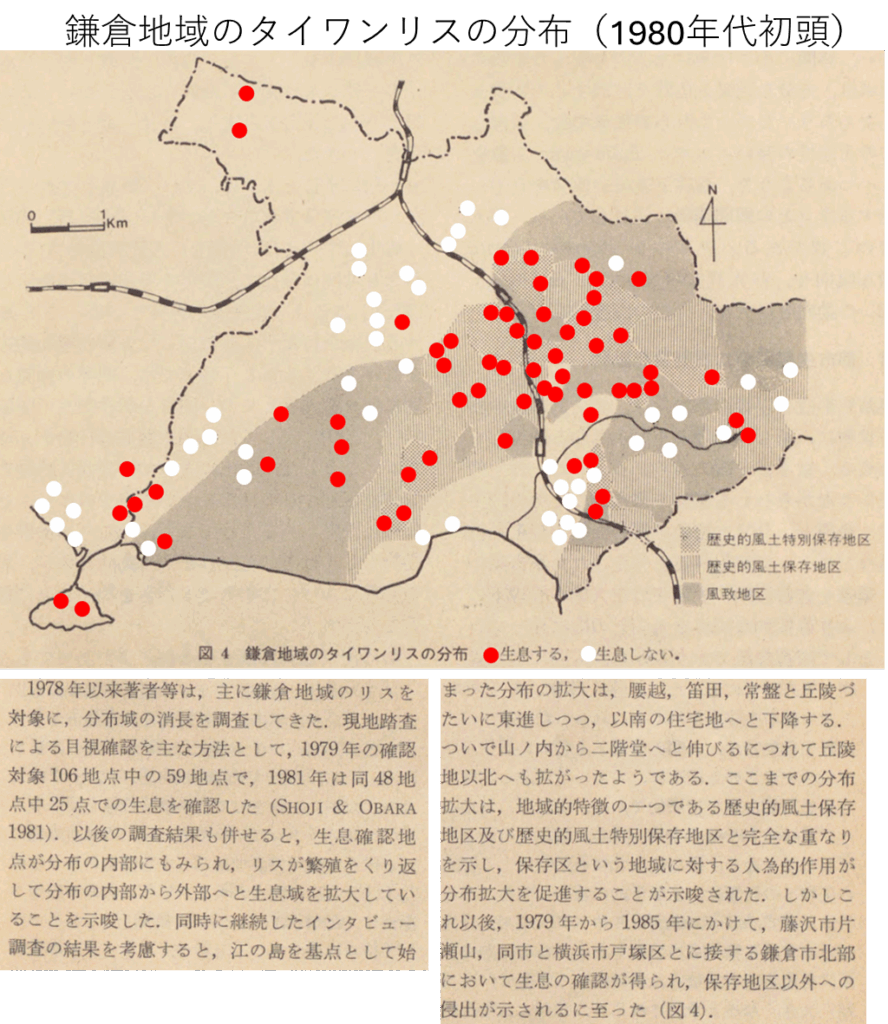

伊豆大島から江の島動物園に連れて来られたリスがいたのですが、昭和26年(1951年)そのうちの50匹が逃走しました。その子孫たちが鎌倉や三浦半島、湘南地方から横浜市南部に広がったものといわれています。1970年から1980年代に行われた生息調査により、丘陵づたいに東進しつつ鎌倉の歴史風土保存地域内に生息地域を広げていったことが推定されています。そして1980年代初頭には片瀬山や鎌倉北部での確認もなされ、侵出が本格化していることが報告されています。そして今では鎌倉で年間2000匹以上が捕殺され、横浜市やひろく三浦半島でも問題になるくらいに増えています。(前回記事参照)

この論文で片瀬山での生息確認が報告(上記文章中) 小原秀雄さんは国際的に活躍した動物学者(2022年死去)

●友ヶ島 大阪湾入口の無人島での繁殖:伊豆大島経由でここに来た子孫が野生化

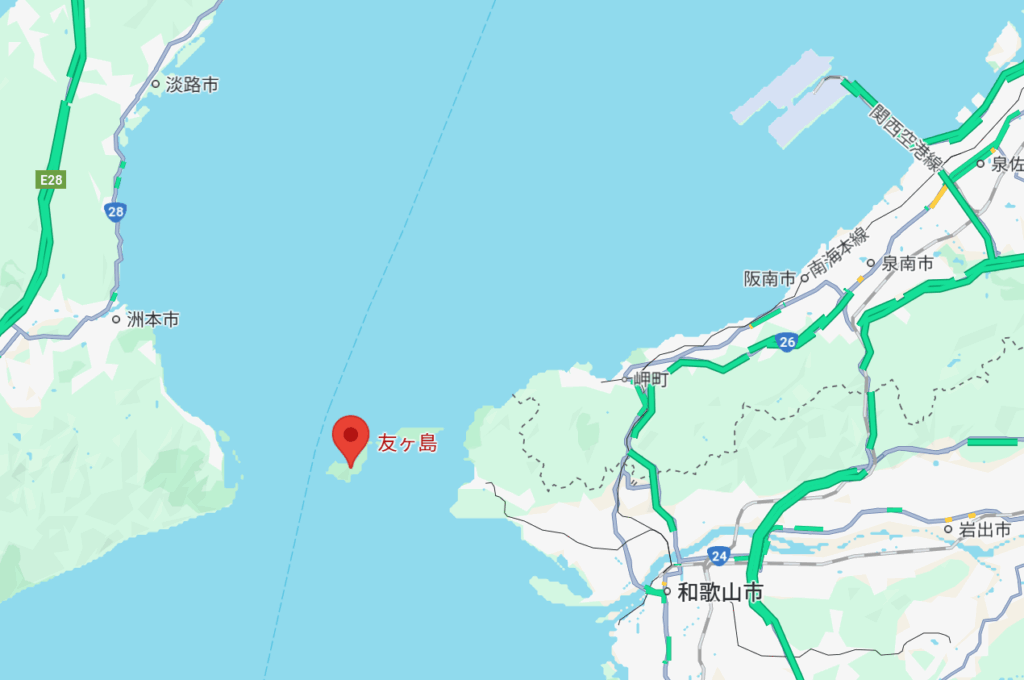

昭和29年(1954年)紀伊水道の大阪湾入り口にある周囲3㎞ほどの小島に地元の電鉄会社が自然公園を作ろうと伊豆大島から100匹を連れてきたのでした。このうち80匹が逃げ出して、島で大繁殖して1000匹以上になったのでした。ちなみに、この島(友ヶ島という大坂湾口にある群島のうちの沖ノ島)は現在無人島ですが、ラピュタのような島として定期船の通う観光地となっています。

観光資源として飼われている施設もある

この他岐阜に現存する「金華山リス村」も昭和11年に行われた「躍進日本大博覧会」につれてこられたリスが野生化したものを再度餌付けして集めた施設です。

また関東では、「町田リス園」があり、ここでも伊豆大島からのタイワンリスが沢山飼われて、人間とのふれあいをうたっています。

タイワンリスは人間の都合で台湾や中国から連れて来られ、可愛がられて逃げ出して、地元の広葉樹林の中で餌を探して生き延びたら、それが迷惑とされて、毒や猟銃や捕獲檻で捕殺されるという苦難の歴史でした。彼らにとっては理不尽な運命の中を90年間生き延びてきたのは彼らの生きる力そのものです。ただかわいい、という扱いもできない事情も今回調べてよくわかりましたし、今後彼らがどのような道をたどるのかはよくわかりません。しかし野生の生き物を飼う、触れ合うというのは、「逃がさない」という自然の生態系に対する責任が裏側についてくる、という事を強く感じるお話でした。

外来種といわれる多くの動植物が、同様な経緯をたどっているのを多く見るので、考えさせ足れました。

(Reported By S Photo By I)

参考にした資料:その1

国立環境研究所侵入生物データベース

神奈川県クリハラリスの防除、クリハラリス情報ネット

鎌倉市タイワンリスニュース第1号

藤沢市捕獲申請のページ(捕獲者届け出、業者への依頼書、処分依頼書)

神奈川県における土地利用とリス類 3 種(ムササビ,ニホンリス,タイワンリス)の環境選択性 神奈川県自然環境保全センター自然情報 第2号 (2003)園田陽一 田村典子

その2

以下*は国会図書館デジタルコレクションで読めます

*カレント・ヒストリー 国民経済研究所1935年6月号 :東京湾汽船の記事

*朝日少年少女理科年間1973年版 外国からやってきた動物たち 朝日新聞社 編 朝日新聞社

*日本の哺乳動物(玉川選書)朝日稔 著 玉川大学出版部, 1977.10

*都市生態系における人間と動物の動態 小原秀雄 平田久 奥崎政美

生物科学1986.2 日本生物科学者協会

*自然会の密航者 石弘之, 柏原精一 著 朝日新聞社, 1986.12