95年の歴史をたどりながら・・休日しか運行しないバスに誰が乗るのか?

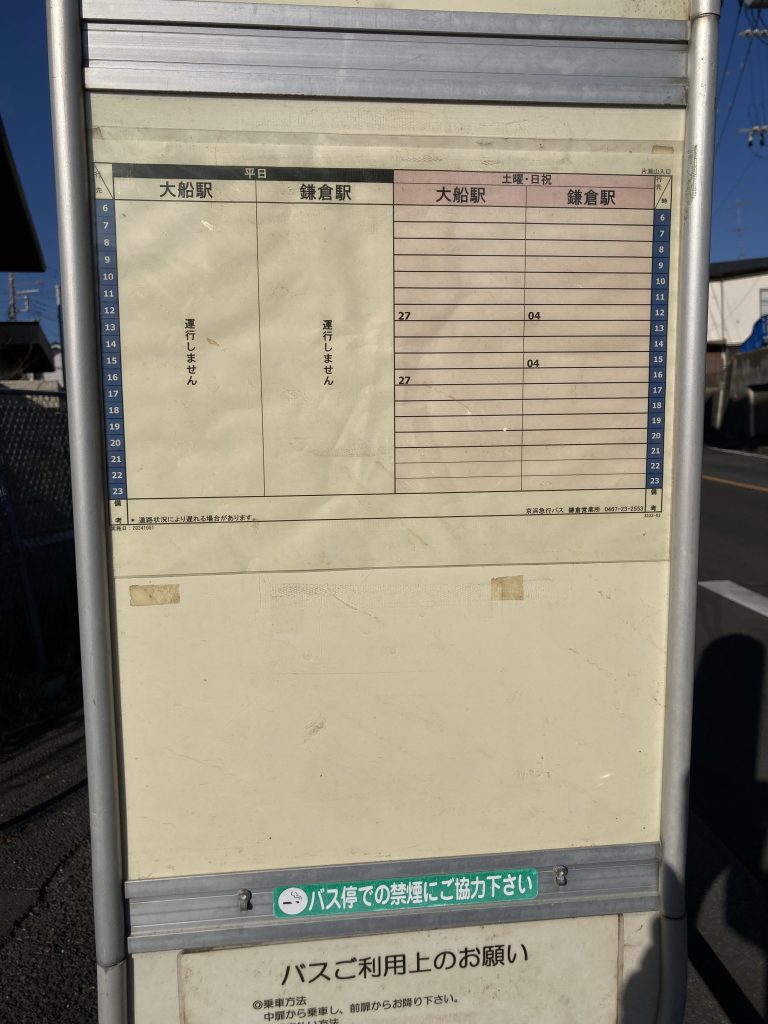

前回(第1回)の記事でこの95年の歴史あるバス路線の昔を振り返ったわけですが、この路線のダイヤはすでに土日のみの運行となっています。

それも大船駅~江ノ島が2往復、鎌倉駅~江ノ島が2往復だけです。そして、このたびこの歴史ある路線が5月に運行終了になるのにあたり、名残を惜しんで全線乗車をしてレポートしようと思い立ちました。ちょっとオタク気味の記事 になりますが、お許し下さい。

①片瀬山入口→江ノ島(大船発江ノ島行)

②江ノ島→大船駅

その後、電車で鎌倉駅まで移動

③鎌倉駅→片瀬山入口(鎌倉発江ノ島行)

という順番で1日で乗車し、全線乗車をしようというものです。

乗車日は3月23日、天気は晴、過ごしやすい春の日のOneDayTripでした。

①片瀬山入口→江ノ島(大船発江ノ島行)

定刻片瀬山入口12:02→江ノ島12:10の予定だったのですが、3分遅れの12:05に大船発のバスが到着しました。鎌倉発のバスが20数分前に同じく江ノ島に向かっており、それを追いかけての走行になります。乗車してみると、乗客は私一人でした!

今日は春休み中の良い天気の日曜日、もう少しお客さんいればいいのに・・・と思いつつ乗車しました。龍口寺に降りる坂道で右手におなじみ常立寺の大屋根を見ながら富士山を探しましたが、今日は春霞なのか花粉のせいなのか全然富士山が見えません。そして間もなく1965年まで路線の終点だった旧江ノ島口バス停改め現龍口寺バス停です。塀の向こうに鳥居が見えるのは、龍口寺に隣接する龍口明神社元宮参道の鳥居です。ここは鎌倉最古の神社龍口明神社(現腰越)が元あった場所で、神社跡というべき所で社殿はすでに失われています。龍口明神社は552年建立と伝えられ、五頭龍伝説(以前の説明記事)の五頭龍が祀られており、江島弁財天と夫婦関係にあります。つまり龍口寺よりずっと古い歴史があります。

このバス停の所までがかつての有料道路だった場所で、そこを左に出るとちょうど江ノ電が交差点を横切るところに遭遇しました。タイミング良すぎです。

しかしここから激しい渋滞につかまりました。休日のお昼ですからここから海岸までは渋滞の場所なのです。そこに、いつ来るのかと待っていました、先行していた鎌倉路線の折り返し鎌倉行きのバスとすれ違いました。この路線のすれ違いは1日でこれだけしかありません。最終日まで考えるとあと十数回しかないのです。

そこでちょっと驚きが・・。なんと江ノ島海岸バス停からアジア系外国人と思われる女性二人連れが乗車したのです。橋を渡るだけなんですけど・・。バス停でスマホとバスをさかんに見比べての乗車でした。

あっという間に橋を渡り、バス降車場に到着しました。私も二人連れもすぐに下車。バスは定刻からずいぶん遅れてしまったので、すぐ折り返しの大船駅行きになります。私は下車して横断歩道を渡って、再び乗車します。江ノ島は昼時で大混雑です。12時10分定刻着でしたが、12時24分着でした。

②江ノ島→大船駅の旅

定刻発車は12時22分ですが、到着が遅れて発車は12時27分でした。乗客は6人が待っていました。外国人2人(言葉でわかる)、日本人はシニアのご夫婦と若いカップルです。江ノ島海岸バス停の少し手前、今、歩行者用地下道出口になっている所は、昔江ノ島海岸ロータリーとなっていて夏になるとバスの発着と観光客がいつもごったがえしていた所です。

通りの右端の看板のお土産屋さんの茶色い縦文字「大㐂本店」はロータリーのあった頃からのお店(昔の写真)。

そして橋を渡った江ノ島海岸バス停でさらに2人が乗車しました。龍口寺で外国人二人が下車し、日本の中年女性が3人乗車しました。さきほどの橋を渡っただけの方といい、外国の方はおそらくスマホアプリでちょっとでも乗り物が利用できれば利用する という感じなのでしょう(日本人は近すぎて利用しない)。

龍口寺前の江ノ電が通る交差点には、電車が接近した際に道路混雑を整理する人が二人出ていました。ここから腰越までは路面電車となるので、休日昼間はこうした交通整理が必要になります。

片瀬山入口を出て諏訪ヶ谷・津村・鎖大師入口と西鎌倉住宅地の外周を通ります。ここは両側の崖の間を通る谷のような地形になっており、戦時中は崖沿いに陣地が作られていた所です。ここまでは上空をモノレールが通っているのですが、鎖大師入口のバス停を過ぎたあたりから、モノレールは鎌倉山のトンネルに向かい、バス道路はそのまま桜並木のある鎌倉山に向かいます。

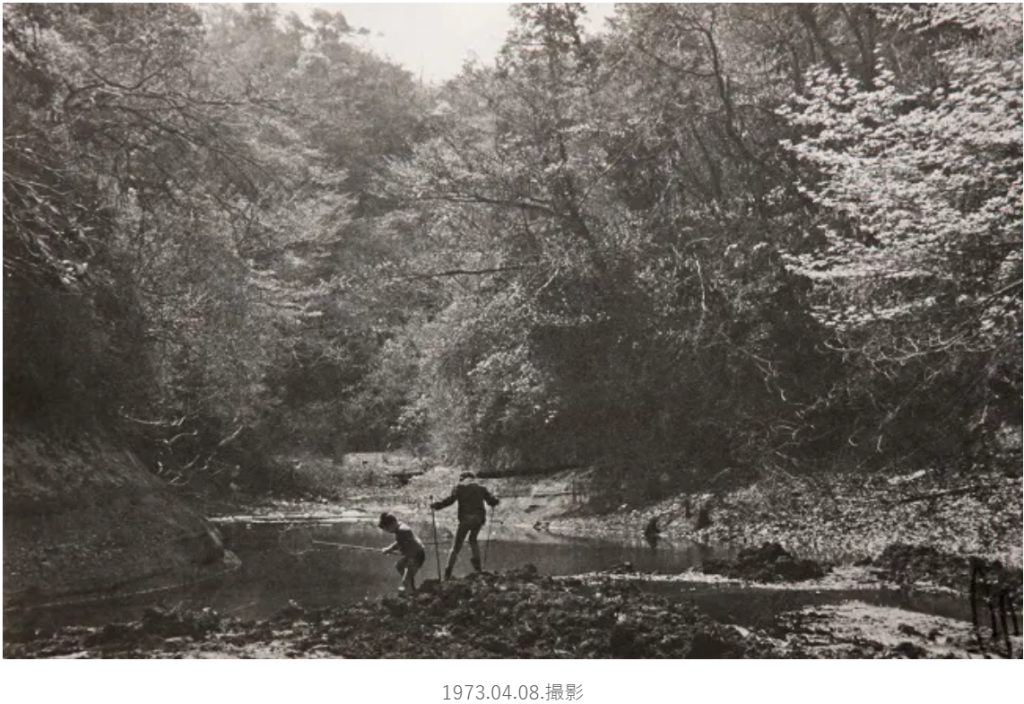

鎖大師入口バス停から大船に向かって登り坂右手にコンクリートで固められた「猫池調整池」というのが見えます。ここが神戸川の源流となり、腰越漁港の横で海に注いでいます。実はこの調整池の右手奥に深い谷戸があり、そこには猫池という小さな池がありました。

猫池は由来に伝説がある所なのですが、(→こちら)私が子どもの頃は、セリ摘みや水遊びをした場所として、とても懐かしい場所です。

「鎌倉むかし物語」から 懐かしい写真です

猫池は今は住宅地として埋め立てられてしまいました。今でもモノレールで通る時に時々思い出す場所です。

さて、寄道はこの程度にして、先を急ぎましょう。坂を登ると鎌倉山ロータリーにあるバス停です。さらに2人が乗車され、車内はこんな感じです。

この後 引き続き大船駅まで行き、鎌倉駅に移動して今度は鎌倉駅から江ノ島方面のバスに乗車します。次回に続きます。

掲載した写真は特に出典の指定がない限りは当日のレポーターの撮影写真です。地図はGoogleMapによります。