丁目をまたがる課題の解決に向けて

体制変更後の1年

一昨年・昨年と協議会議長を務められたHさんのインタビューを昨年7月に掲載しました。(→こちら)

そこでは、新たな協議会の体制への移行について説明をして頂きました。

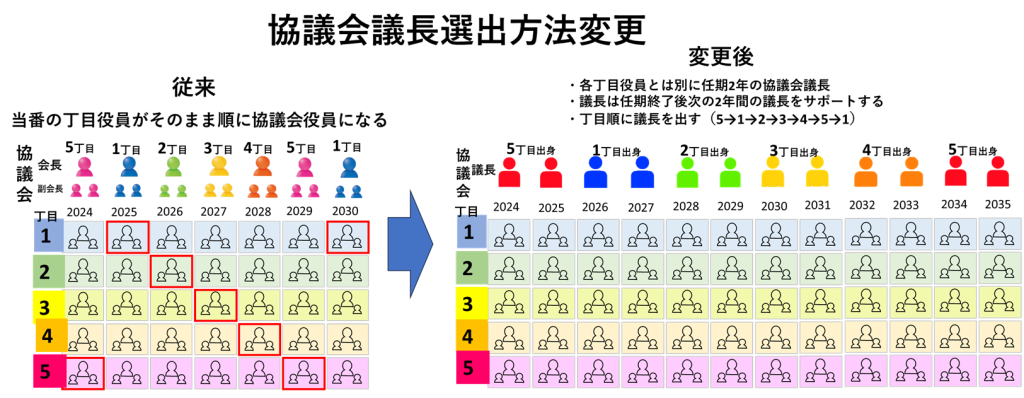

その内容は「協議会の会長は毎年交代制の各丁目会長の一人が兼務する というそれまでの体制から、議長として各丁目会長とは独立して決め、2年任期にする」というものでした。ということで、1年が経ちました。

新議長Mさんにお話を聞きました

今回はHさんの後任として新たに協議会の議長に就任された、Mさんにお話を聞きました。

実は、Hさんがこの5月任期を終えてすぐ、急逝されて関係者皆さんがショックを受けるという大変な場面からの新たな船出となってしまいました。

Q:Hさんと昨年からの改革活動の相談をしてこられたMさんとしても大変でしたね?

A:引継ぎとしてざっとした話は聞いて書類はもらっていたのですが、細かい所はまた聞きますから、という感じだったので、色々困っているのが正直な所です。とはいえ、Hさんとも話し、また皆さんにお話ししてきた大きな方向性は引き継いで進めていきますので、皆様にはご協力をお願いします。

長期的視点で丁目をまたぐ課題に取り組む

Q:昨年来の組織体制の変更で、「任期を長く・兼任を外す」がまずは実行されたのですが、今後は協議会としての目指す姿を打ち出す必要がありますが、そうしたビジョンを教えてください。

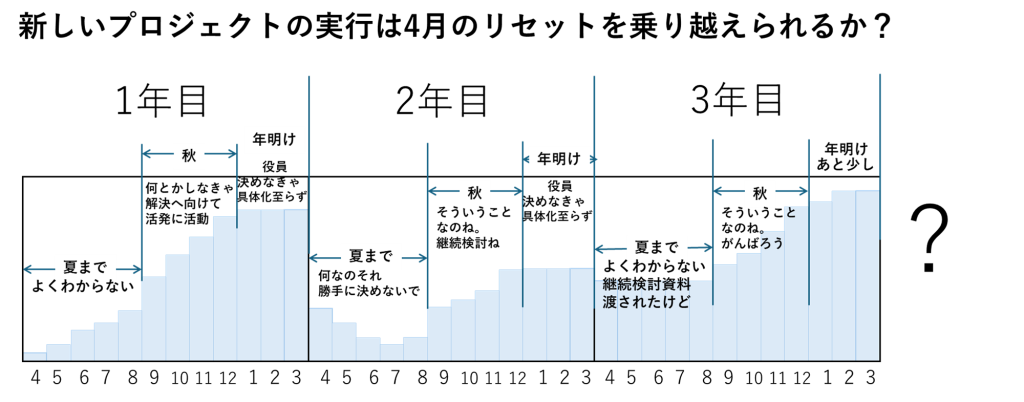

A:その時々でおきる事件やイベントに対処するだけでなく、長期的な視野で課題を捉えそれに対する方向性を出していき、その中で個別課題に対応したいという事があります。かねて言われていたように、1年たって協議会会長が(各自治会会長も)かわると全てがリセットされる というのを避けたい 課題として持ち越したいという事です。

その方法:負担軽減と世代間の意見の活発化で楽しく課題解決

Q:具体的なことでは?

A:例えば、

・自治会活動の負担を減らし、一方で本当に必要な方へのサポートは手厚くする。

具体的には回覧等の広報活動の電子化等の工夫、特別会員制度(役員はできないが自治会員ではある)の検討などなどがあると思います

・働き方や女性の役割等から来る世代間の考え方の違いも大きいです。

その中で、意見を言い合える自治会・協議会の場にしたい と思います。自治会の場は色々な立場・世代の住民が意見と知恵を出して課題を解決していく場です。それをいかに楽しくやるか、が「任期だけ」「やらされ感」でない自治会活動にするための工夫のしどころだと思います。

片瀬地区との連携の強化:片瀬山だけでは解決できない課題への対処

Q:Hさんが手掛けられた片瀬地区との連携の強化 についてはどのようになさいますか?

A:まさしくHさんが開いてくれた道を一層進めたいと思っています。

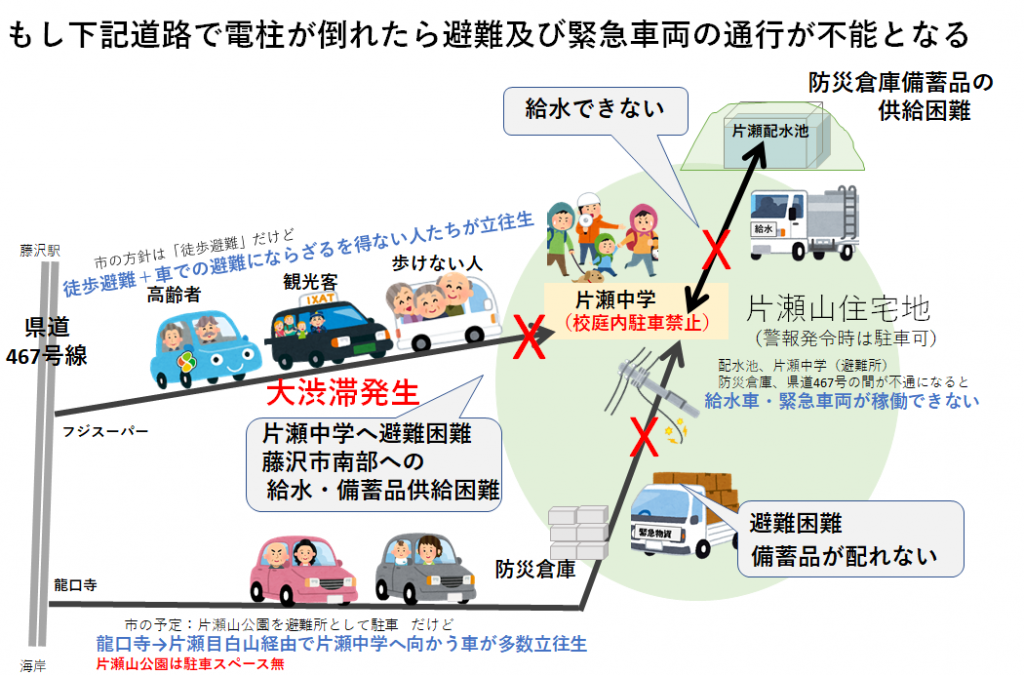

丁目をまたいだ課題で時間がかかるテーマは、多くは片瀬山だけで解決しない問題なのです。特に防災関係です。例えば、

・片瀬中学周辺の道路の無電柱化 というテーマがありますが、これは片瀬山だけの問題ではありません。災害時に藤沢市南部全域に給水車が行けなくなる という問題に直結しています。(片瀬山1丁目にある災害用の貯水拠点である片瀬配水池への道→以前の記事)。そろそろ行政の無電柱化の動きがはじまる可能性もあり、こうした推進運動には特に片瀬地区との連携が必須です。

・片瀬中学の避難所開設訓練をやっていますが、そこに避難する多くの方は片瀬地区からの人たちです。そうした場合の運営上の連携の話を進めるためにも片瀬地区防災組織との連携が必要です。→最新記事 片瀬中学避難所開設訓練新方式で実施

こうした観点からも、片瀬地区や行政との密接な連携が必要です。

Q:本日は御忙しい中ありがとうございました。

A:いえいえ今後も情報発信していきます。皆様よろしくお願いたします。

(Interviewer S)